分子生物学科では、微生物から高等植物まで、様々な生物を研究材料として使っています。

これらの生物はどのような特徴を持ち、どのような研究に適しているのでしょうか?

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大腸菌

「大腸菌」と聞くと「汚い」とか「恐い」と思う人もいるかもしれません。O-157の話を思い出すと、しかたのないことでしょう。でも、本来、私たちの腸の中にいる大腸菌に、病原性はありません。分子生物学の研究に使われている大腸菌(おもにK-12と呼ばれている系統のもの)も、確かに最初は(1920年代)、入院患者の便から分離されたものですが、長年実験生物として培養試験管内で飼いならされて、今では、人間の腸に住みつくことさえできず、もちろん病原性はありません。この大腸菌は、分子生物学の歴史を切り開いてきた、「パイオニア」ともいえる存在です。

世代時間が短い(大腸菌では最短の場合20分程度)こと、劣性変異も検出できる半数体であること、生化学的解析用に大量に培養できる一方で、寒天培地上で1個の細胞に由来する細胞集団(コロニー)、遺伝学的に言うと「クローン」、が容易に得られること、など、分子生物学の研究材料として、単細胞の微生物に共通の有利な点をもっているのは当然ですが、その上に、大腸菌の研究の歴史の初期の段階で、オス株とメス株の掛け合わせが可能なことが発見されて遺伝学研究が進み、また、感染するウイルス(バクテリオファージ)の研究もおおいに進んだことを基礎にして、分子生物学のモデル生物としての地位を早くに確立しました。

大腸菌はもちろんバクテリア(細菌)ですが、DNAからできている遺伝子をRNAに読み取り、それをもとにタンパク質をつくるという、生命の基本は、私たちヒトを含むすべての生物と共通です。生命にとって基本的な働きをするタンパク質は、大腸菌でもヒトでも、とてもよく似た構造をしています。それで、DNAの複製や組換え・遺伝情報の発現の制御機構など、全生物に共通する分子生物学の基本原理は、ほとんどが大腸菌とそのウイルスを使って明らかにされてきたと言っても過言ではありません。分子生物学的研究が、ヒトを含めて、どんな生物でも可能となっている現在でも、大腸菌の細胞は、分子のレベルで一番くわしく理解されている細胞であることに、間違いありません。

現在、遺伝子の機能や発現様式、遺伝子のコードするタンパク質の相互作用を、体系的に解析するなど、「ポストゲノム」研究が進められています。埼玉大学理学部分子生物学科でも、大腸菌の細胞膜の構成成分である脂質をつくる酵素とその機能制御の研究、細胞外の環境の変動によるストレスに応答して遺伝情報発現を制御するための情報伝達経路の研究などを進めています。

大腸菌の環境ストレス応答システムのひとつ、Rcsリン酸リレーシグナル伝達経路の模式図 太い矢印はリン酸基の転移の経路を、 H・Dはリン酸化されるヒスチジン・アスパラギン酸残基を示す。 |

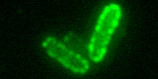

環境ストレスを感知する大腸菌のタンパク質RcsFの細胞表層における分布 RcsFタンパク質をIFM(免疫蛍光顕微鏡法)で観察したもの。 |

日本の大腸菌ゲノム・ポストゲノム研究のホームページ(Link ![]() )をはじめとして、インターネット上の情報は英語が中心ですが、日本のバイオリソースプロジェクトの大腸菌のページ(Link

)をはじめとして、インターネット上の情報は英語が中心ですが、日本のバイオリソースプロジェクトの大腸菌のページ(Link ![]() )は日本語で書かれています。たとえば、このページからリンクしている「関連サイト集」を出発点にするなどして、大腸菌に関する最新情報に触れてみてください。

)は日本語で書かれています。たとえば、このページからリンクしている「関連サイト集」を出発点にするなどして、大腸菌に関する最新情報に触れてみてください。

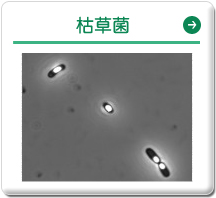

枯草菌

枯草菌と書いて、「こそうきん」と読みます。あまり馴染みのない、普段耳にしたことがない名前かもしれません。枯草菌は学名では「Bacillus subtilis」といい、最初の単語は属名で、バチルスと読み、後半の単語は種名でサチルスやサブチリス、時にはズブチリス等と読みます。Bacillus の属名をもつ生物同士は例えるならば兄弟のようなもので、Bacillus subtilis natto や、Bacillus anthracis があります。Bacillus subtilis nattoは和名では「納豆菌」、Bacillus anthracisは「炭疽菌」です。納豆菌はご存知ダイズから納豆を作るときに使われる細菌のことです。炭疽とは、もともとは家畜が感染する病気ですが、まれにヒトにも伝染する病気で、炭疽菌とはこの炭疽を引き起こす病原菌のことです。また、「Bacillus」属細菌には、我々が暮らしている環境だけでなく、例えば70℃もの高温であるとか、極端に塩分が多い環境等、生物があまり好まないような劣悪な環境でも生育可能な種類もあります。枯草(かれくさ)という名前のとおり、枯草菌の仲間は環境中で暮らしていることから、「土壌細菌」と呼ばれることもあります。

このように「Bacillus」属の細菌は多種多様な興味深い特徴を持っていますが、すべての「Bacillus」属細菌が、研究材料として扱い易くはありません。枯草菌は自分とは異なる外来のDNAを自然に細胞の中に取り込んで、自分自身の染色体DNAに取り入れる能力がとりわけ優れており、この能力は研究を進める上で極めて有用であったので、「Bacillus」属細菌の代表として、古くから研究されてきた細菌なのです。

先ほど、外からDNAを自然に取り込む能力があると言いましたが、これ以外にも枯草菌のような「Bacillus」属細菌に共通してみられる特徴があります。その一つが胞子形成です。胞子というと、カビやキノコが子孫を増やすために作り出す胞子のような、フワフワと飛んで行くものを思い浮かべるかもしれません。しかし枯草菌も、フワフワと飛ぶ分けではありませんが、子孫を残すために胞子を作るのです。枯草菌は栄養源が豊富な時は、細胞分裂を繰り返し、ねずみ算的・対数的に増殖します(栄養増殖といいます)。しかし、栄養源が全くなくなってしまうと、多くの細菌は死んでしまうのですが、枯草菌は菌体内に、強い抵抗性をもつ胞子(内生胞子といいます)を作って、環境の悪化に耐え、何万年も行き続けることが出来ます。実は最初の写真はこの胞子を細胞の中に作った時の枯草菌で、きらきらと光っているのが内生胞子です。一個の細胞が分裂を重ねていくうちに、形や働きが変化して、ある特別な構造や働きをもつ細胞(の集まり)へと変化していくことを"細胞分化"といいます。枯草菌の胞子形成は通常の形態と著しく異なる胞子という細胞に変化する能力であり、この過程も "細胞分化"であり、分化の単純なモデルとして詳細な研究が行われています。

近年、生物のゲノムの全塩基配列を解読するゲノムプロジェクトが多数の生物種について行われ、完了しています。ヒトゲノムは枯草菌ゲノムの1000倍の大きさですが、2001年に全塩基配列決定が発表されました。枯草菌ゲノムはそれに先立ち1996年に全塩基配列が決定され、ネイチャーという著名な科学雑誌に掲載されました。研究の歴史の古い枯草菌は、日欧の研究者が中心となって、世界中のたくさんの研究者達が分担してゲノム解析を行っている、いわばゲノム研究のトップランナーです。枯草菌ゲノム情報のデーターベースがあるので、のぞいてみてください。Link ![]()

シアノバクテリア

シアノバクテリアは藍藻(ランソウ)、藍色細菌などと呼ばれることもある、植物と同じように、酸素の発生を伴う光合成を行う原核生物です(酸素を発生しない光合成を行う「光合成細菌」と呼ばれている原核生物も存在しますが、これらとは区別して扱います)。

シアノバクテリアは、生物の進化の歴史の中で初めて、酸素の発生を伴う光合成の能力を獲得した生物です。この地球上に酸素が豊富にあるのはシアノバクテリアのおかげであると言うことができます。また、シアノバクテリアが10数億年前に真核生物に細胞内共生したことが葉緑体の起源であると考えられています。そのため、シアノバクテリアは葉緑体のモデル生物と考えることができます。葉緑体そのものと比べてより単純であり、遺伝子操作が容易に行えることもあって、光合成の分子生物学などの研究材料として好んで用いられてきました。

シアノバクテリアには様々な種が存在します。下の写真を見て下さい。

Synechocystis sp. PCC 6803 |

Anabaena sp. PCC 7120 |

Rivularia sp. IAM M-261 |

このように、単細胞性、多細胞性など、その形態は様々です。中には、環境条件に応じて細胞を異なった形に分化させる仲間もいます。たとえば、上の真ん中の写真で所々にある大きく膨らんでいる細胞は、窒素固定をするためにヘテロシストという特殊な形をとっています。

また、生育環境も様々で、淡水性、海洋性、土壌性など、地球の至る所にシアノバクテリアがいます。好熱性、耐塩性、耐冷性などの性質を持ち、厳しい環境で生きることのできる仲間もいます。これらの多様性はどのようにして生じてくるのでしょうか? その謎を解くため、現在までに多くのシアノバクテリアについて、そのゲノムDNAの全塩基配列が決定され、それぞれの種がどのような遺伝子を持つかが明らかにされています。これらの塩基配列情報をもとに、シアノバクテリアを用いた研究は近年ますますの発展を見せているところです。興味のある方は、シアノバクテリア研究者が、一日に何回かはアクセスする、シアノバクテリアのゲノム情報のデータベース(かずさDNA研究所によるCyanoBase:Link ![]() )を覗いて見て下さい。

)を覗いて見て下さい。

シアニディオシゾン

最も原始的な植物

Cyanidioschyzon merolae

陸上で通常目にする植物は多細胞の植物で、長い年月の間に苛酷な環境の中で進化を遂げたものです。ここにお見せするCyanidioschyzon merolaeは、比較的古い時代の地球環境と似た場所、つまりpH2 - 3、温度40 - 50℃の酸性温泉に生息しています。ですから、変化する地球環境に適応するための進化をあまりしてこなかった、最も原始的な生物の一種と考えられます。

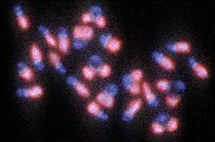

この写真は、細胞をDAPIというDNAを染色する色素で染め、蛍光顕微鏡で観察したものです。青白く見える部分はDAPIで染色された、DNAで、赤く見える部分は色素体(葉緑体)です。光合成色素のクロロフィルが赤い蛍光を発しています。核、ミトコンドリア、色素体にもDNAが存在することがわかります。

分類的には、「原始紅藻類」に属する単細胞生物で、色素体(葉緑体)の形態は、原核光合成生物のラン藻とそっくりです。光合成色素も、ラン藻と同じです。細胞の大きさは細菌類とほぼ同じ位で、約2 - 3mmです。通常植物細胞では、中間期の細胞で、核1個に対し、多数のミトコンドリアと色素体を含んでいますが、Cyanidioschyzon merolaeでは、一つずつしか含んでいません。細胞分裂の様式は二分裂です。はじめに色素体、次にミトコンドリア、最後に核の順で分裂をし、増殖します。

Cyanidioschyzon merolaeのゲノムに関しては、2004年に、当学科の教員を含むグループによって解析が完了し、コードされている遺伝子が同定されました。植物としては2番目にゲノム解析が完了したもので、今では世界中の研究者にこのデータが利用されています(Link ![]() )。

)。

シロイヌナズナ

シロイヌナズナは背丈が20-30センチのアブラナ科の一年草で、世界中に分布し、日本でも自生しています。シロイヌナズナは実験生物としての様々な利点を備えたモデル植物です。シロイヌナズナは世代時間(種子を播いて花が咲いて種子を収穫するまでの時間)が短い(1ヶ月半-2ヶ月)上に育成しやすく、形質導入(遺伝子組換え)も容易です。2000年にはシロイヌナズナの全ゲノム(遺伝情報)が明らかとなり(Link ![]() )、現在は、植物科学の研究が飛躍的に進展しています。植物科学の世界ではシロイヌナズナの突然変異体を扱った研究が非常に盛んで、分子生物学科では、脂質の合成が異常となった変異体(Link

)、現在は、植物科学の研究が飛躍的に進展しています。植物科学の世界ではシロイヌナズナの突然変異体を扱った研究が非常に盛んで、分子生物学科では、脂質の合成が異常となった変異体(Link ![]() )や、低温耐性が変化した変異体(Link

)や、低温耐性が変化した変異体(Link ![]() )について研究しています。

)について研究しています。

クラミドモナス

クラミドモナス(Chlamydomonas reinhardtii)はコナミドリムシという和名をもつ単細胞の緑藻です。葉緑体を持ち光合成を行うだけでなく、鞭毛によって動き回ることもでき、植物と動物の性質をあわせもつユニークな生物です。

培養が容易で、遺伝学的解析(掛け合わせなど)にも適しています。核、ミトコンドリア、葉緑体それぞれのゲノムの形質転換が可能であることも特徴の一つです。2007年にはゲノム配列も公開され、藻類のモデル生物として研究が加速しています。

さらに、藻類が油脂を蓄積する性質を持つことが分かり、近年、藻類を用いた油脂(バイオディーゼル)の生産が注目を集めています。クラミドモナスでも培地中から窒素栄養を抜くと、油脂を蓄積することが知られています。私たちは植物分子生物学の最新の研究成果を活かし、藻類を使った油脂の大量生産を可能にするバイオテクノロジーの開発に取り組んでいます。

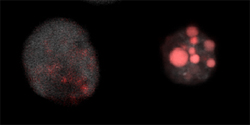

通常の環境下(左)と窒素飢餓条件下(右)のクラミドモナス。赤く染色されているのが油脂。 |

カボチャ

カボチャは英語でpumpkinあるいはsquashと呼ばれていますが、学名では、Cucurbita pepo、Cucurbita moschata、Cucurbita maxima、Cucurbita mixta、Cucurbita ficifoliaの5種が知られています。日本では、前3種が栽培されています(早瀬広司、農業大事典)。

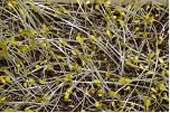

上の写真は、Cucurbita moschataの種子を暗所、30℃で5日間生育させた実生で、それに24時間光をあてると子葉の緑化がおこります(下の写真)。暗所では、子葉は黄色い色をしていますが、光を受けると、子葉の中で葉緑素という色素が合成され緑色になります。

葉緑素は緑の色素として有名ですが、緑色に見える理由は、葉緑素が青い光と赤い光を吸収し、緑色の光を吸収しないからです。葉緑素は細胞の中では、葉緑体という細胞内小器官の内側に含まれる特殊な膜構造(チラコイド膜)にタンパク質と結合して含まれています。吸収した光のエネルギーは、様々なタンパク質のあいだでエネルギーの受け渡しをしているうちにATPとNADPHいう化学エネルギーに変換されます。詳しいしくみは、大学の光合成に関する授業で学びます。

カボチャの種子は種苗業者より大量に手にはいります。また、発芽はほとんど同調しておこるので、均一な生育条件の植物材料を大量に用意する必要があるとき役に立ちます。葉緑体を単離したり、酵素、タンパク質を精製したりするための出発材料として使われます。しかし、遺伝子組み換え植物の作出が容易ではないので、分子生物学の材料としては現状では不向きです。

エンドウ

エンドウは古くから遺伝学の研究材料として有名です。メンデルが教会の裏庭を使ってエンドウを育て、交雑子孫の種子の形態観察から有名な「メンデルの法則」を見出したことは、よく知られています。実は、この発見は当初あまり注目されませんでしたが、メンデルの論文発表の35年後、1900年に3人の遺伝学者の独立した研究により「再発見」されたことにより、メンデルは遺伝子という概念の提唱者として高い評価を受けることになりました。

近年ではエンドウは生化学的な解析によく用いられています。これは、エンドウの種子が簡単に手に入り、しかも、その発芽実生からは簡単に葉緑体やミトコンドリアなどの細胞内小器官を単離できるからです。そこで、細胞内小器官の機能や、そこに局在するタンパク質を精製・分析するための材料として利用され、放射性同位元素などで標識したタンパク質を葉緑体に移行させる実験などがおこなわれてきました。最近では、細胞内小器官に局在するタンパク質を網羅的に検出するプロテオミクス解析などの材料に用いられることが多いです。写真は、播種後2週目頃のエンドウの実生ですが、葉緑体を単離するための実験には、もう少し葉の開いていない材料が適しています。葉緑体の単離方法は、成書を参照のこと。

細胞工学別冊 植物細胞工学シリーズ9 「植物のタンパク質実験プロトコール」秀潤社

ナタネ

セイヨウナタネは植物油を取るために世界中で栽培されている油糧作物です。Brassica napusはタバコと同様に複二倍体植物(n=19)であり、Brassica oleracea(キャベツ、n=9)とBrassica rapa(カブ、n=10)のゲノムを1セットずつ持っています。畑で栽培されているナタネには、春まきと秋まきの品種があります。秋まきの品種は、花芽をつける前に低温処理を必要とします。また、種子が発芽してから花が咲くまでには数ヶ月かかるので、一年に何回も繰り返して実験に供することは難しいです。しかし、一ヶ月以内に花芽がつくラピッドサイクリング種が開発されており、モデル実験植物や、植物の一生を観察するための実験教材として利用されています(Link ![]() )。

)。

Brassica属は、シロイヌナズナと同じ十字架植物に属し、ゲノムの配列もシロイヌナズナとよく似ています。そこで、シロイヌナズナのゲノム情報を利用して、ナタネの遺伝子発現を解析することもおこなわれています。また、Brassica属のゲノム自身を解析する試みも始まっています(Link ![]() )。

)。

セイヨウナタネから採れる油は、食用、工業用など用途が広いです。最近では、ディーゼルエンジン車の燃料としてナタネ油を混ぜて使うこともおこなわれています。植物から採れる油は、大気中の二酸化炭素ガスを実質的に増加させないので、化石燃料に変わる資源として注目されています。分子生物学科では、ナタネの油脂生産を遺伝子レベルで解析する試みをおこなっています。

C4植物

C4植物キビの葉から単離した2種類の緑色の細胞(光合成細胞)。トウモロコシ、サトウキビなどのC4植物の緑色の細胞には、維管束の周りを取り巻く維管束鞘細胞とさらにその周りの葉肉細胞の2種類があり、お互いに共同して光合成しています。二つの細胞の大きさや葉緑体(緑色の粒)の数、詰まり方、がずいぶん違いますね。

このタイプの植物では、二酸化炭素の固定により最初に炭素数4の有機酸ができるので、その光合成のやり方を「C4光合成」と言います。これに対し、カルビン回路のみを使って光合成する他の普通の植物(イネ、トマトなどなど)では、最初に炭素数3の化合物ができるので、このやり方を「C3光合成」と言います。さらに詳しくはこちらのページで:Link ![]()

CAM植物

乾燥に耐える光合成

光合成を行う生物(植物)は今から30-35億年前に海中で生まれ、約5億年前初めて陸上に現れたと考えられています。当時、水辺にしか生えていなかった植物は、やがて、陸地の内部へと進出していきます。その過程で植物は地中の限られた水分を有効に利用して生きていけるように進化してきました。その意味では、沙漠に生える植物は、進化の最前線にいるといってもいいかも知れません。

一口に沙漠といってもその種類は様々で、一般的に想像される砂丘に覆われた沙漠以外にも様々な沙漠があります。年間降雨量の点から分類すると以下のようになります。

- 極沙漠・・・25ミリ以下

- 沙漠・・・・・200-250ミリ

- 半沙漠・・・500-550ミリ(ステップ気候)

写真1のサワロサボテンが生えているソノラ沙漠は、年間降雨量が多くても 250 mm であり、上記の「沙漠」にあたりますが、実際には驚くほど豊かな植物相を持っています(そこでここでは、砂丘に覆われほとんど植物の生えていない乾燥地を連想する「砂漠」という字を避け、「沙漠」と表記しています)。そこに自生する植物の多くは「ベンケイソウ型有機酸代謝」(Crassulacean acid metabolism、略して CAM)と呼ばれる、特殊な光合成を行います。サワロ(Saguaro, 学名:Carnegia gigantea)もその一つです。

ベンケイソウ型酸代謝を行う植物のことを「CAM 植物」といいます。乾燥地に適応していて特殊だとはいいましたが、身の回りにも意外にたくさん見られます。例えばサボテンのほとんどは CAM を行いますし、カランコエ(写真2)やクリスマスカクタス(写真3)、「金のなる木」(写真4)など園芸植物にも CAM を行うものがあります。

写真1 アメリカ合衆国・アリゾナ州のソノラ沙漠に自生している巨大サボテン「サワロ」。最大で高さ 15 m にもなる。雨の少ない沙漠で乾燥に耐えられれば日光を独占できる。 |

写真2 カランコエの一種 (Kalanchoe blossferdiana) |

写真3 クリスマスカクタス (Rhipsalidopsis rosea) |

写真4 「金のなる木」 (Crassula portulacea) |

CAM植物は一般に生育が遅いのであまり農作物には多くありませんが、パイナップル(写真5)やアロエが CAM 植物です。また、ウチワサボテンの若く柔らかい部分は、メキシコやアメリカ南部では食用としてスーパーで売られています。光合成の実験にはセダム(写真6)やカランコエ(写真2)の仲間がよく使われます。

どの植物も分厚い多肉の葉を持っていることが分かると思います。(ウチワサボテンの場合は葉がトゲに変形しており、その代わりに平たくなった緑色の茎で光合成をしています(写真7)。

写真5 パイナップル (Ananas comosus) |

写真6 セダムの一種 (Sedum praealtum) |

写真7 ソノラ沙漠に自生するウチワサボテンの一種 (Opuntia sp.) |

写真8 ソノラ沙漠で見られるいろいろなサボテン (アリゾナ-ソノラ沙漠博物館植物園) |

さて、それではCAM は普通の光合成とどのように違うのでしょうか。図1を見てください。上半分 (A) は、イネやホウレンソウ、アサガオなどが行っている普通の光合成で、C3 型光合成と呼ばれています。C3 型光合成では、昼間、気孔を開き空気中の二酸化炭素を吸収し、日光のエネルギーを使ってデンプンやショ糖を合成します。

それに対して、図1の下半分 (B) に示したCAM 型光合成では夜間気孔を開き、二酸化炭素を取り込み、主にリンゴ酸という物質にして細胞の中の液胞という袋の中にため込みます。昼間になると気孔を閉じ、その代わりこのリンゴ酸から再び二酸化炭素を発生させて、C3 回路でデンプンやショ糖にします。

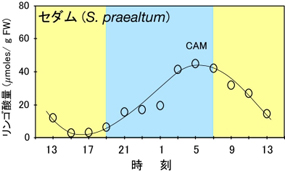

したがって、CAM 植物の葉のリンゴ酸含量は昼と夜とで大きく変化します。図2.はセダムの葉のリンゴ酸含量を1日を通じて測定したものです。夜の間リンゴ酸は増え続け、昼間減少することがよく分かります。このようにして CAM 植物は蒸散で葉の中の水を失いやすい昼間に、気孔を閉じたままデンプンや糖を作ることで、乾燥から身を守りつつ光合成を行っているわけです。

図1.C3 型光合成(A)と CAM型光合成(B)の比較 |

図2.CAM植物の葉のリンゴ酸含量の日変化 |

アイスプラント

C3 型光合成も CAM 型光合成も出来る植物

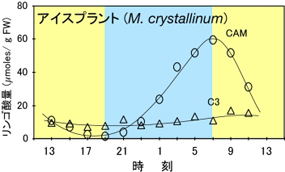

サボテンの仲間を初めとした乾燥地に自生する植物の多くは、乾燥した気候条件下でも水を節約しながら光合成を行うことができる「ベンケイソウ型有機酸代謝」(Crassulacean acid metabolism、略して CAM)を行っています。CAM植物は夜間、二酸化炭素をリンゴ酸の形で葉の細胞の液胞中にためておき、昼間、これを分解して葉の中で二酸化炭素を発生させて、光合成をします(詳しくは「CAM植物」のページを参照してください)。実はこのリンゴ酸がくせ者で、液胞の中にためておくには常にエネルギーを必要とします。つまり、同じ量の二酸化炭素を糖にするために、CAM 型光合成では C3 型光合成に比べてかなり多くエネルギーをつぎ込まなければなりません。そのため、水が十分ある場合、CAM 植物の生長速度は C3 型植物に比べてむしろずいぶん遅くなってしまいます。ところがこのCAM型光合成の欠点を回避して、C3 型光合成も CAM 型光合成も両方出来る(下図)という、ちょっと変わった植物がいます。そのような植物のことを、C3-CAM 中間型植物といいます。代表的なものに、アイスプラント(英語名:common ice plant, 学名: Mesembryanthemum crystallinum)があります。

この植物は、地中海性気候の海岸近くに広く見られる一年草で、冬、比較的雨の多い時期に種子が発芽し、C3 光合成をしながら素早く大きくなり、夏、乾燥し出す頃にはCAM になります。ところが、アイスプラントがまだ C3 型光合成をしているときに乾燥ストレスにさらされると、約一週間で C3 型から CAM 型へと切り替わります。このように植物体の「年齢」(age)やストレスでCAM 型へ切り替わることを CAM 化といいます。私たちの研究室では、このアイスプラントの CAM 化の仕組みについて研究しています。

サンジエゴ近郊の海岸に自生するアイスプラント |

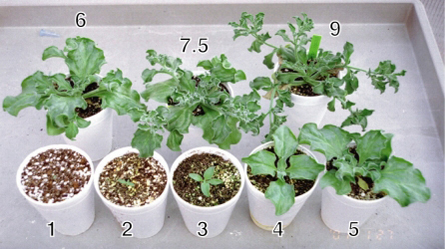

温室で種子から育てたアイスプラント 写真の中の数字は種を蒔いてからの時間(週)。 |